编者按:由中国书法家协会副主席、西安美术学院书法系教授张胜伟撰写的署名文章《沿中华文脉 寻书法新境(新语)》,在《人民日报》2025年09月17日第14版刊发。文章指出,书法作为中华文化瑰宝,承载着民族智慧与精神信仰,其创新须扎根传统,通过创造性转化拓展新境,实现个人艺术追求与时代精神的融合,使这一古老艺术焕发崭新光彩,彰显东方艺术的永恒魅力。现全文转载如下。

沿中华文脉 寻书法新境(新语)

张胜伟

《人民日报》(2025年09月17日 第 14 版)

在中国诸多艺术门类中,书法可谓至“简”亦至“难”

参天古木需扎根厚土,书法创新离不开对传统的深情回望

从繁华都市到偏远乡村,中国处处可见习字弄墨者的身影。作为中华优秀传统文化的重要组成部分,书法所蕴含的文化魅力一直藏在国人心中,装点生活、激发智慧、滋养心灵。

习近平总书记指出,书法是中华文化瑰宝,包含着很多精气神的东西,一定要传承和发扬好。

每个中国人都离不开优秀传统文化的熏陶,都需要“精气神”支撑。书法恰恰为我们获取这些滋养提供了颇为有效的途径与方法。有过书法体验的人都知道,一旦爱上书法,便很难割舍,它往往成为终生的精神伴侣。

在中国诸多艺术门类中,书法可谓至“简”亦至“难”。说“简”,因为它就是“徒手”书写汉字——中国人自人生第一次执笔起,便已开启这种实践,如同吃饭说话一般自然。说“难”,则在于它与生俱来的“哲学”品格,在于几千年来积淀其中无比丰厚的文化承载,更在于它与“汉字”“汉语”紧密相连,传达和诠释着中华民族的文明步履、精神信仰、价值认同与风骨气度,承载并讲述着民族心灵的成长轨迹与精神图谱。

从甲骨文中可清晰看出先民认识自然的最初心理与方法路径。那些呼之欲出、形象生动的“初文”,承载着中华民族的智慧密码。在书法中,辩证法与“和合”思想完美交融,通过书法,可助人体道、辩道、明道——这正是书法的启智功能。

书法艺术进入“自觉”时期后,出现了“晋尚韵、唐尚法、宋尚意”等诸多审美倾向,书写主体——“人”在书写过程中不断“放大”,书法艺术由此形成流派分野与不同风格。书法品评也往往融入大量“人格品藻”。历代书法大家,凭借正大、磊落、伟岸、刚健的经典法书,巍然屹立,如“千峰耸峙”。显然,书法审美始终崇尚“正大气象”。王羲之书法清气弥满,颜真卿书法正气勃郁,苏轼书法磊落豪放……无不展现出生命的底蕴与张力,成为历代学人推崇的经典范式与精神高标。

书法是技艺,也包含处世立身的“大道”。作为书法修习者,尤需有大志与大勇。古往今来,书法励志的故事不胜枚举,书法也被视为养志与养气之途。人们借书法展露胸中丘壑、抒发浩然正气、寄寓风骨名节,将个人精神气质、学养修为与生命体验熔铸于笔端,追求“人书合一”的至高境界。

笔墨如云烟,文心越千载。新时代,我们应通过创造性转化、创新性发展,拓展笔墨新境,让这一古老艺术焕发新的光彩。参天古木需扎根厚土,书法创新离不开对传统的深情回望。只有与先贤进行深度对话,才能真正获得文化自信的底气。让个人艺术追求与时代精神、国家发展、人民生活同频共振,书写新时代的豪情与梦想。书法的“形”是世界性语言,“意”则承载中国智慧。通过创新表达与深度合作,书法完全可以成为讲述中国故事、传递中国声音、促进文明互鉴的卓越使者。

书法的传承与创新,是一场从传统走向未来的温暖奔赴。需要我们既做忠诚的守护者,也做大胆的创造者,让这笔尖上的艺术,在世界文化的星空下,闪耀出亲切而动人的东方光芒。

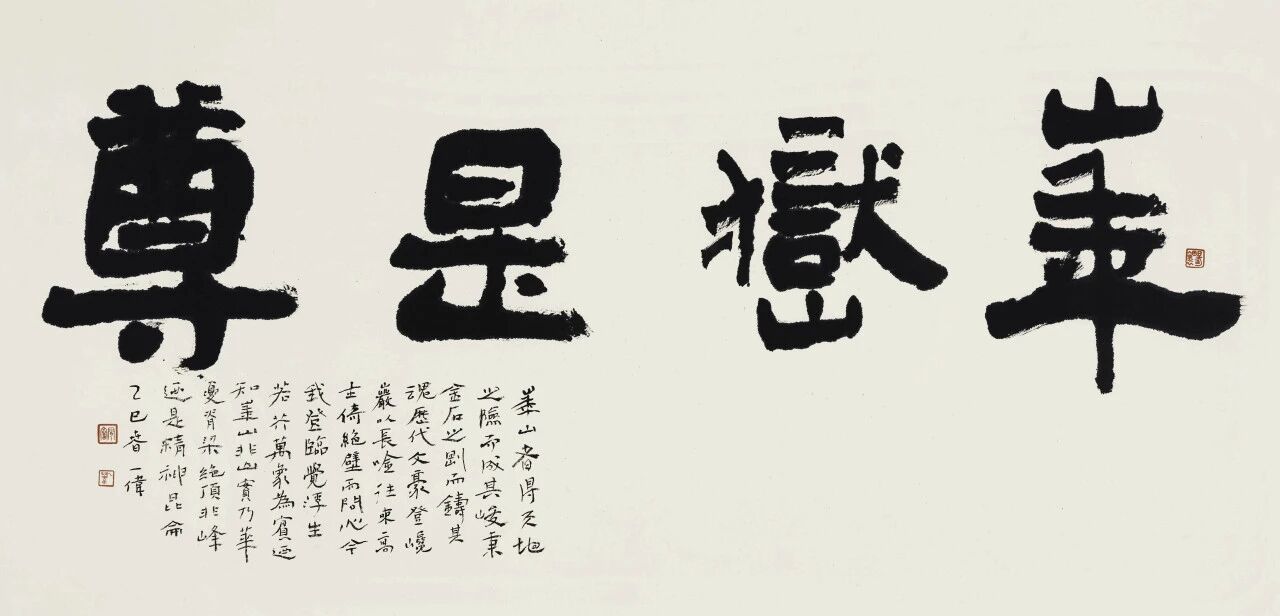

《华岳是尊》(50cm×100cm)

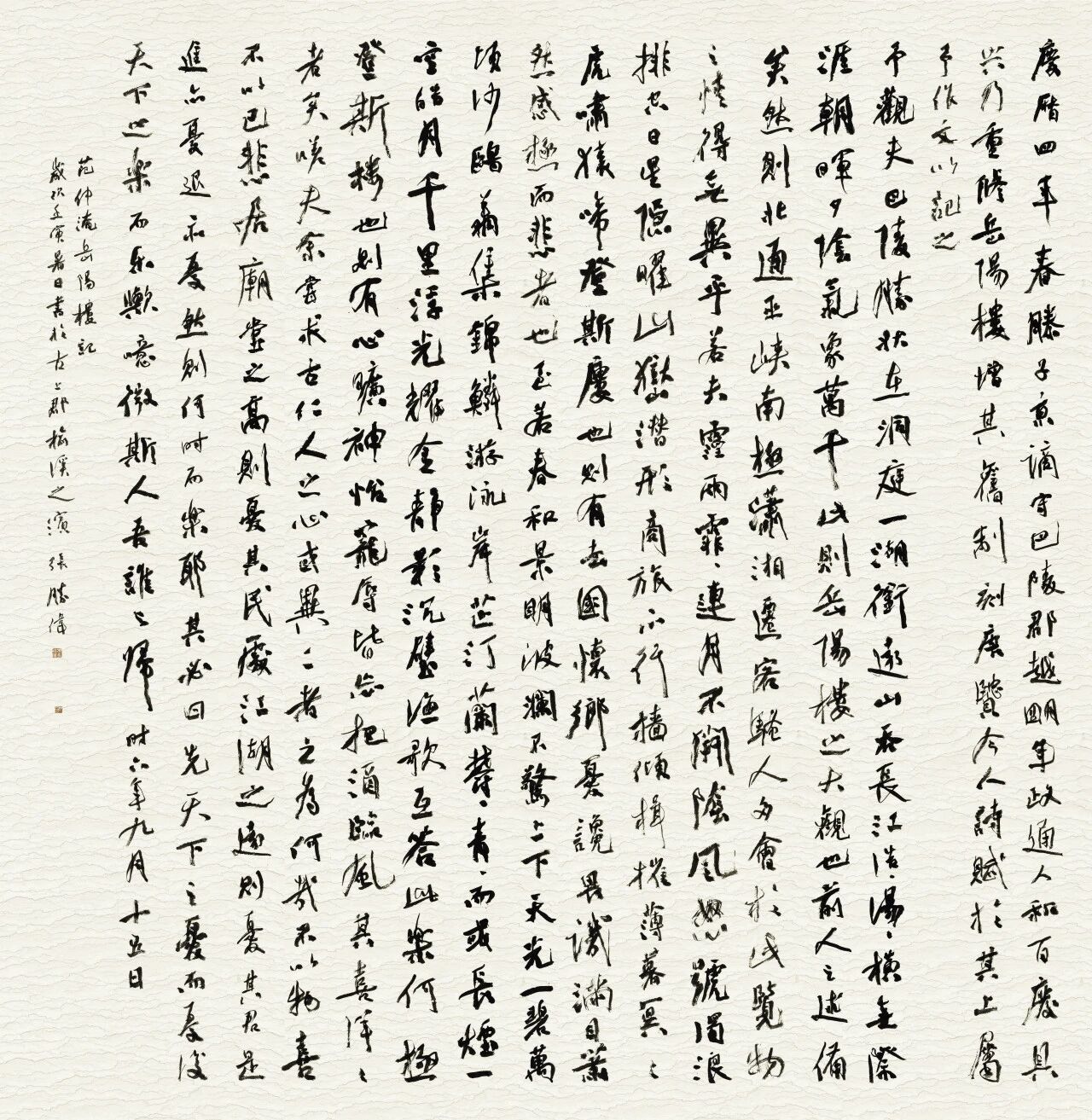

宋·范仲淹《岳阳楼记》(360cm×360cm)

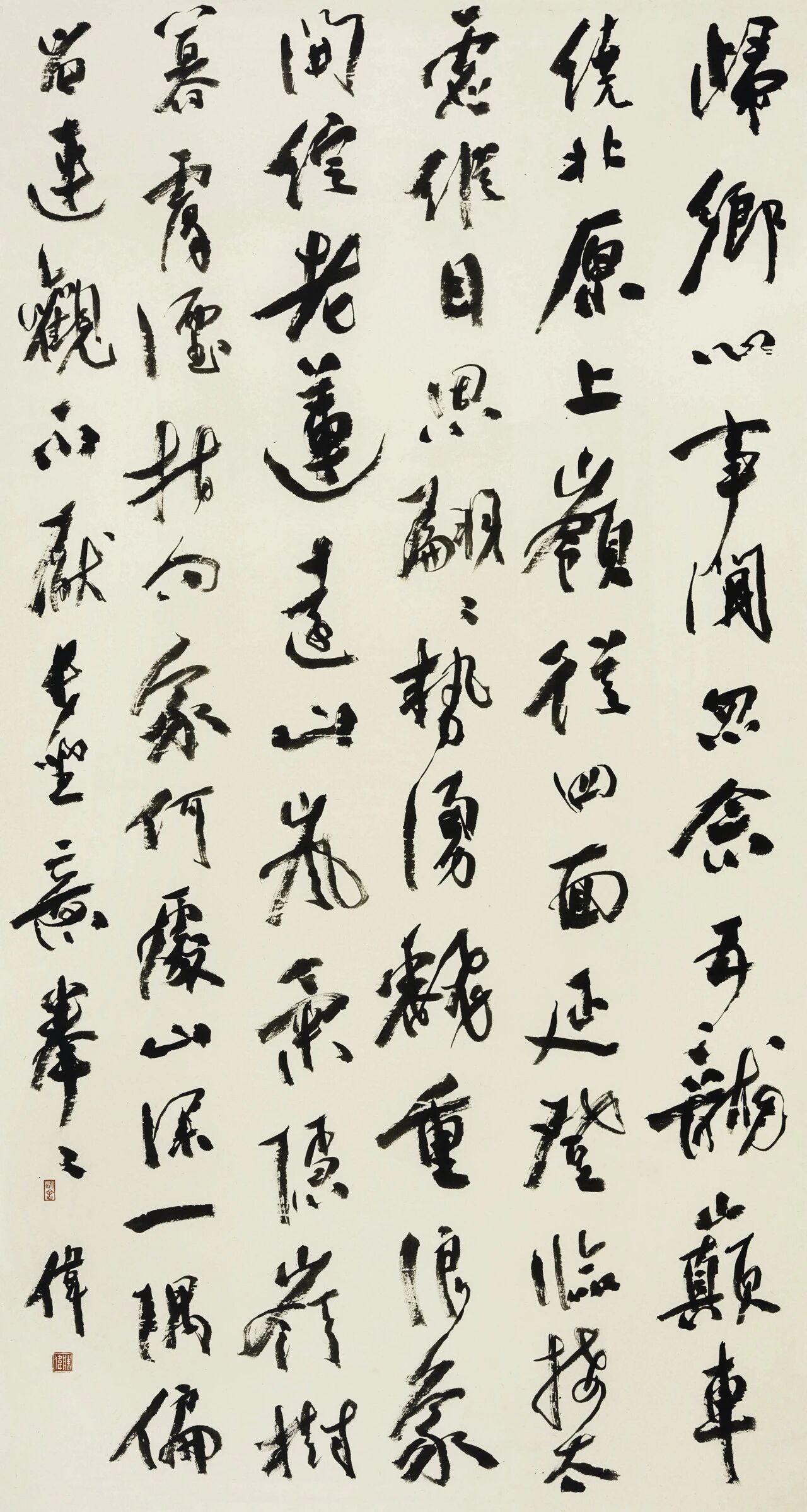

《登家山五龙岭感赋》(180cm×90cm)

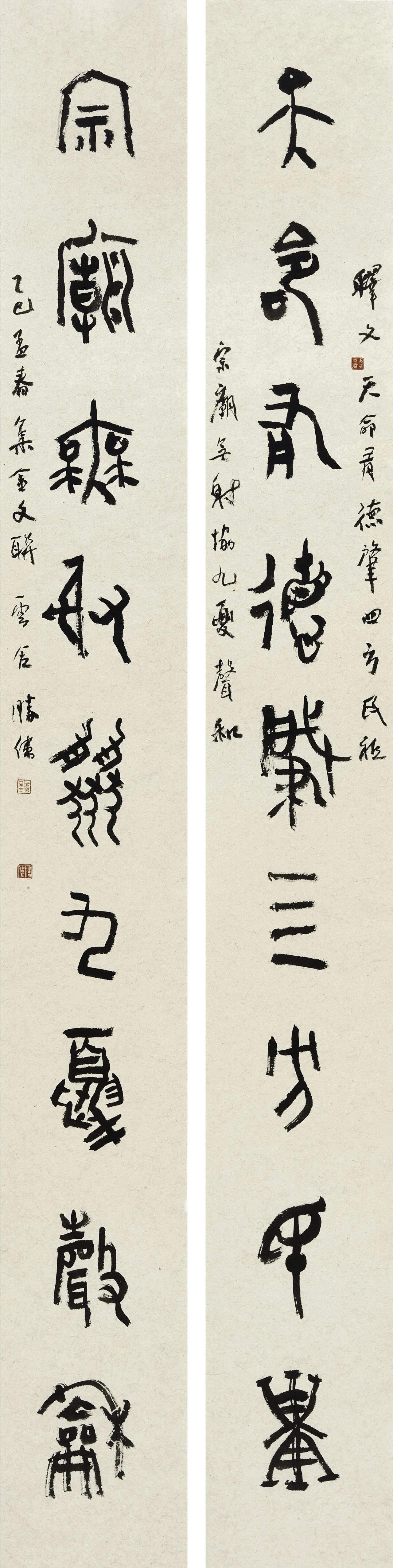

《天命宗庙联》(240cm×30cm×2)